皆さん、こんにちは!

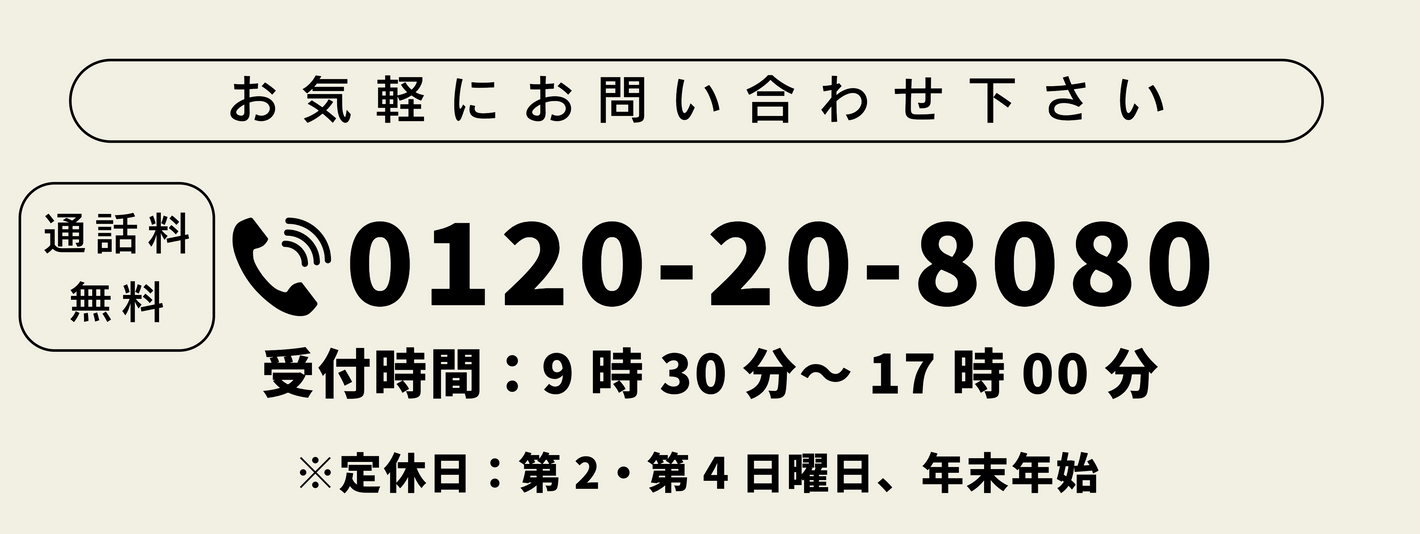

いつも東京ラスクオンラインショップをご利用いただき、誠にありがとうございます。

東京ラスク社員であり大の映画好きな私 Haruが、「おやつのお供に観たい映画」をご紹介していくこのブログ。

映画について語りつつ、ラスクに合う楽しみ方もちょっと添えて。

ぜひ、ラスクとお気に入り映画で心ほどける時間をお過ごしください。

第46回では、往年の人気テレビドラマの中に入り込んでしまった現代っ子高校生兄妹が、その世界に異変をもたらしていく様を描いたファンタジーを紹介します。

ドラマの世界に生きる人々が主人公らに感化されて、白黒からカラーに色づいていく様がユニークな見どころです。

○カラー・オブ・ハート(1999年製作)

スタッフ・キャスト

監督:ゲイリー・ロス

デイヴィッド役:トビー・マグワイア

ジェニファー役:リース・ウィザースプーン

ベティ役:ジョアン・アレン

ジョージ役:ウィリアム・H・メイシー

~あらすじ~

真面目だが地味な高校生デイヴィッド(トビー・マグワイア)は、50年代の理想の家庭像を描いた名作ドラマ『プレザントヴィル』の熱狂的ファン。双子の妹ジェニファー(リース・ウィザースプーン)はオタクなダサい兄とはまるで違ういまどきの女子高生。そんなある晩、離婚後ふたりの面倒をみることなく若い男との交際に熱をあげる母親が旅行で家を留守にすることに。チャンスとばかり本命のボーイフレンドを家に呼んだジェニファーだが、居間のテレビの前にはデイヴィッドが『プレザントヴィル』の再放送スペシャルを見るために陣どっている。ボーイフレンドとMTVを見たいジェニファーはデイヴィッドとチャンネル争いをするうちに、リモコンを壊してしまう。そこに突然、あやしげなテレビ修理工を名乗る老人(ドン・ノッツ)が登場。デイヴィッドが『プレザントヴィル』のファンだと知るや喜色満面となった彼は、時代遅れなリモコンを置いて去った。そのリモコンでチャンネル争いを再開したふたりは、なんと不思議なことに、気づくとテレビの『プレザントヴィル』の世界に入り込んでいた。

引用:MOVIE WALKER PRESS(https://press.moviewalker.jp/mv30963/)

◆見どころポイント◆

①“変化”をめぐる勇気と恐れのドラマが、やさしくも鋭いアレゴリーに

『カラー・オブ・ハート』の核は、変化への恐れと、それを受け入れる勇気のせめぎ合いです。

理想化された白黒の町は、秩序・純潔・従順といった「変わらない善さ」を掲げる一方、個性・欲望・創造性・未知への好奇心といった、生きるエネルギーを抑え込んでいます。

現実世界から来たデイヴィッドとジェニファーは、住人と関わるうちに規範の外にある魅力と痛みを知り、住人もまた彼らの影響で内面が揺れ、“色づく”瞬間を迎えます。

そこで浮かぶのは、自由か秩序か、個か共同体か、伝統か革新かという、アメリカ社会に通底する二項対立のアレゴリー。

変化を拒む側は恐怖から規制を強め、受け入れる側は不安を抱えながらも一歩を踏み出す。対立はときに露骨な差別や排除に姿を変えますが、本作は断罪よりも、理解と対話への希望を選びます。

勇気は派手な英雄的行為ではなく、日常の選択の積み重ねだと示す描写が、じわりと胸に残ります。寓意としての強度を保ちながら、キャラクターの心の手触りは具体的で温かい。

思春期の不安、親世代の迷い、共同体の同調圧力-そのどれにも「痛み」と「やさしさ」が併存するところに、本作の奥行きがあります。

気づけば観客自身の「変わりたい」「変わりたくない」という声が、物語の中に反響しているはずです。

②モノクロから色へ。感情が世界を染め上げる“体験型”ビジュアル

本作の最大の特徴は、色が物語そのものになっている点です。

白黒の完璧な日常に、驚き・喜び・欲望・悲しみ・創作のひらめきが芽吹くたび、人物や小物、風景が一部ずつ色づいていく。

これは単なる技巧ではなく、「感情や気づきが世界の見え方を変える」という映画ならではの体験設計です。

例えば、初めて降る雨、初めて読まれる本の言葉、初めて描かれる絵、初めて交わされるほんとうの会話。そこで得られた心の震えが、スクリーンの色彩へと直結します。

白黒と彩色が同一カット内で交差する演出は当時としては画期的で、デジタル彩色を活かした選択的な色演出がきわめて精緻。美術・衣装・照明が緻密に連携し、パステルのやわらかさから鮮烈な原色まで、心理の温度を丁寧に可視化します。

色づいた対象がときに「異質」として排除される構図は、差別や偏見のメタファーでもありますが、同時に“色”は出会いと変容の象徴でもある。

画面にじわじわと広がる色は、観客の胸にも連鎖反応を起こします。

白黒の静謐さが際立たせる色の一滴、その一滴が物語と心象の地図を書き換えていく。視覚が感情の導線になる、映画表現の醍醐味を存分に味わえます。

③兄妹の成長と周囲の目覚め。物語を包む“やさしさ”と音楽の余韻

デイヴィッドは現実からの逃避としてドラマ世界を愛し、ジェニファーは皮肉っぽい現代的感性で世界を測るーそんな二人が、プレザントヴィルの住人と関わるうちに、互いの立場を少しずつ交換するように成長していくのが秀逸です。

保守的な日常の中で自分の声を見つける母親、型どおりの役割からはみ出して“描くこと”に目覚める大人、ルールの内側だけで自尊心を保ってきた人の揺らぎ。彼らは兄妹から刺激を受けつつ、同時に兄妹の思い込みを反射してくれる鏡にもなります。

物語は対立を煽るのではなく、変わりたい人の怖さと、変わりたくない人の怖さを等しく見つめ、そこに横たわる寂しさやプライドを丁寧にすくい上げます。

寓意の鋭さを保ちながら、最終的に残るのは「人は変われるし、変わらない部分も抱えて生きていく」という、やさしい肯定。

加えて、ランディ・ニューマンによる温かくも品格あるスコアが、感情の襞を静かに支えます。

エンディングを彩るフィオナ・アップルの“Across the Universe”は、変化の波を受け止めた後の心にそっと染み込む名演。歌詞の余韻が、白黒とカラーの境界を越えて、観客の内側に長く残ります。

寓意の知性と人間的な温度、そして音楽の包容力が一体となり、観るたびに違う発見がある一本に仕上がっています。

まとめ

『カラー・オブ・ハート』は、白黒から色へというシンプルな装置で、変化の喜びと怖さ、自由と秩序、個と共同体という二項対立をやわらかく解きほぐす傑作です。

デイヴィッドとジェニファーが他者を動かし、動かされる過程は、観客自身の「いま」の選択にそのまま重なります。

画面に広がる色彩の快感、ユーモアと静かな勇気、素晴らしい劇伴ーそのすべてが、変わることを肯定しながらも、変わらない何かをやさしく抱きしめてくれる。

見終えた後の世界が、少しだけ色鮮やかに見えるはずです。

それでは、映画とともに 素敵なラスク時間を